私が生きている間は、契約者である私が医療保険の保険料を支払うので問題ないでしょう。

しかし、平均寿命から考えると、妻は私より約9.5年長生きするようです。

平均寿命

男性:80.21歳 86.61歳平成25年簡易生命表より

残された妻の主な収入源は、老齢年金です。

老齢年金から医療保険料を払い続けることができるでしょうか?

医療保険は必要と思って入っていますが、実は不要なのではないでしょうか?

次の3種類の費用などを計算し、最大受取保険金と比較して、医療保険の必要・不要をジャッジしたいと思います。

- 平均入院費用

- 平均入院日数

- 保険料の総額

医療保険の契約内容と保険料

現在加入している、某有名保険会社の終身型医療保険の詳細は、次の通りです。

| 入院日額 | 1万円 |

| 1回入院支払日数 | 120日 |

| 通算限度支払日数 | 1000日 |

| 手術給付金 | 5万 |

| 保険料年額 | 57,264円 |

医療保険が本当に必要なのは70歳からといわれます。

現在契約している医療保険は、終身保険のため、生涯払い続けないといけません。

妻が支払う医療保険の保険料(概算)

=57,264円×9.5年 =544,008円

私が支払う医療保険の保険料(概算)

=57,264円×45年 =2,576,880円

車1台くらい買える医療保険は、必要なのでしょうか。

医療保険の必要、不要の条件

このようになるのであれば、医療保険に入る必要性はありますが、将来どうなるかはだれにもわかりません。

加入中の医療保険の最大受取保険金はいくらなのか、計算してみましょう。

医療保険の最大受取保険金

現在加入している医療保険の保険金が支払われる必要条件は2つです。

- 入院した

- 手術した

必要条件1: 入院の最大受取保険金

医療保険の保険金の最大額

私が契約している医療保険の1回入院あたりの支払日数は120日が限度です。

1000日間入院するためには、最低9回入院する必要があります。

約款によると1度退院をして、180日以内に同じ病気で入院すると、それは1回の入院としてカウントされます。

そのため、この必要条件を満たすハードルはかなり高そうです。

(その前に1000日入院はお断りです)

必要条件2: 手術の最大受取保険金

所定の手術を受けると1回5万円給付されます。

生涯の手術回数の平均データが見あたらないため、予測不可のため計算できません。

医療保険の最大受取保険金と保険料総額を比較

= 1000万円 + 手術給付額

医療保険の保険料支払総額(3,120,888円)と比較すると、3倍以上の得?をする可能性があります。

しかし、1000万円の保険金を受け取ろうとすると、1000日間も入院する必要があり、かつ、生涯で100日を超える入院退院を、10回近く繰り返す必要があります。

医療保険の保険料の公式

保険会社は何らかのデータを使って医療保険の保険料を決定しています。

その保険料の公式は次の通りです。

= 保険金支払予定額(純保険料)

+ 広告料、職員の給与、保険会社の利益

(付加保険料)

保険料には、保険金以外に広告料などの経費と、保険会社の利益も反映する必要があります。

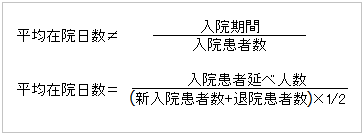

平均在院日数と平均入院日数

平成23年9月1日~30日までに退院した患者の平均在院日数が厚生労働省のホームページに公表されています。

平均在院日数?

在院していた?

入院していた平均日数だろう。

あまり聞きなれない言葉のため、平均在院日数とは平均入院日数のことだろうと決めつけてしまいそうです。

しかし、平均在院日数は患者の入院期間(入院日数)を足して入院患者数で割ったものではありません。

平均在院日数は、調査期間に入院していた患者の延べ人数を、新規に入院した患者数と退院患者数を足して1/2を掛けた数字です。

平均在院日数=平均入院日数ではありませんが、平均入院日数の統計データが見つからないため、便宜上、平均在院日数=平均入院日数として取り扱います。

(おそらく平均在院日数<平均入院日数)

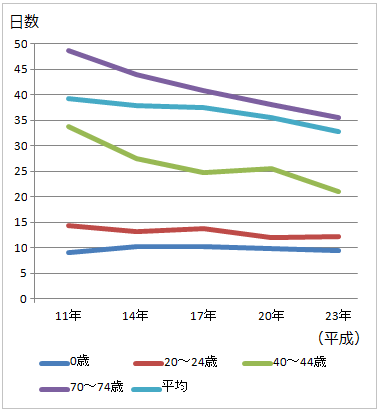

平均在院日数(平均入院日数)

年齢階級別平均在院日数(平均入院日数)

| 年齢 | 平成 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 11年 | 14年 | 17年 | 20年 | 23年 | |

| 0歳 | 9.0 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 9.4 |

| 1~4歳 | 9.3 | 8.2 | 7.5 | 6.9 | 6.5 |

| 5~9歳 | 10.2 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 7.9 |

| 10~14歳 | 14.2 | 13.4 | 13.1 | 12.4 | 11.6 |

| 15~19歳 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 13.3 | 12.1 |

| 20~24歳 | 14.3 | 13.1 | 13.7 | 11.9 | 12.2 |

| 25~29歳 | 13.8 | 13.7 | 12.7 | 11.4 | 11.4 |

| 30~34歳 | 16.9 | 15.1 | 13.0 | 14.7 | 12.6 |

| 35~39歳 | 23.6 | 22.2 | 20.1 | 18.3 | 16.3 |

| 40~44歳 | 33.8 | 27.5 | 24.8 | 25.5 | 21.0 |

| 45~49歳 | 40.5 | 34.0 | 28.2 | 28.8 | 26.8 |

| 50~54歳 | 37.9 | 39.7 | 37.7 | 29.5 | 25.9 |

| 55~59歳 | 41.3 | 41.1 | 36.0 | 34.2 | 28.4 |

| 60~64歳 | 45.2 | 45.0 | 42.5 | 33.1 | 31.2 |

| 65~69歳 | 49.8 | 44.2 | 42.5 | 36.0 | 32.4 |

| 70~74歳 | 48.6 | 43.9 | 40.8 | 38.1 | 35.6 |

| 75~79歳 | 50.5 | 46.4 | 44.1 | 41.9 | 38.3 |

| 80~84歳 | 61.7 | 53.5 | 51.9 | 47.6 | 44.8 |

| 85~89歳 | 79.6 | 67.8 | 63.8 | 60.2 | 53.8 |

| 90歳以上 | 125.0 | 106.4 | 93.5 | 92.6 | 81.1 |

| 平均 | 39.3 | 37.9 | 37.5 | 35.6 | 32.8 |

厚生労働省「患者調査(平成23年)」を参考に作成

平成23年の統計結果によると、平均在院日数(平均入院日数)は32.8日です。

平成11年から平成23年までの年齢階級別平均在院日数(平均入院日数)

「平成11年から平成23年までの年齢階級別平均在院日数(平均入院日数)」から、平均的には入院日数は減少傾向であることがわかります。

実際、入院→通院→自宅療養(介護)に医療はシフトしています。

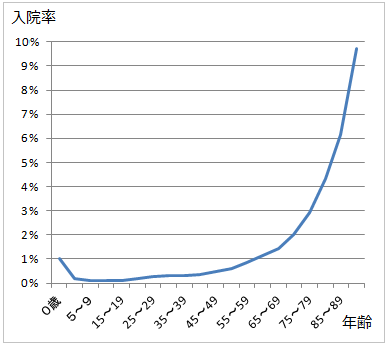

平均入院率

厚生労働省「患者調査(平成23年)」には、「人口10万人あたりの入院人数」も公表されています。

入院率として定義することにします。

| 年齢階級 | 入院人数/10万人 | 入院率 |

|---|---|---|

| 0歳 | 1036 | 1.0% |

| 1~4歳 | 175 | 0.2% |

| 5~9歳 | 103 | 0.1% |

| 10~14歳 | 98 | 0.1% |

| 15~19歳 | 125 | 0.1% |

| 20~24歳 | 186 | 0.2% |

| 25~29歳 | 254 | 0.3% |

| 30~34歳 | 304 | 0.3% |

| 35~39歳 | 313 | 0.3% |

| 40~44歳 | 347 | 0.3% |

| 45~49歳 | 461 | 0.5% |

| 50~54歳 | 619 | 0.6% |

| 55~59歳 | 854 | 0.9% |

| 60~64歳 | 1135 | 1.1% |

| 65~69歳 | 1445 | 1.4% |

| 70~74歳 | 2007 | 2.0% |

| 75~79歳 | 2927 | 2.9% |

| 80~84歳 | 4314 | 4.3% |

| 85~89歳 | 6170 | 6.2% |

| 90歳以上 | 9733 | 9.7% |

| 平均 | 1068 | 1.1% |

年齢階級別入院率

当たり前ですが、0歳~4歳を除いて、年齢が上がるにつれて入院する確率は高くなります。

60歳を超えたあたりから、入院確率は放物線を描くように急上昇します。

医療保険が必要なのは、70歳からというのも納得できます。

年齢階級別で平均的に年間何日入院しているのかがわかりません。

次に必要なデータは「平均的には年間何日入院するか」です。それを計算してみましょう。

平均年間入院日数

≒平均在院日数(平均入院日数)×入院率

この簡易式を用いて、各年齢階級の平均年間入院日数計算します

| 年齢階級 | 平均年間入院日数 |

|---|---|

| 0歳 | 0.10 |

| 1~4歳 | 0.01 |

| 5~9歳 | 0.01 |

| 10~14歳 | 0.01 |

| 15~19歳 | 0.02 |

| 20~24歳 | 0.02 |

| 25~29歳 | 0.03 |

| 30~34歳 | 0.04 |

| 35~39歳 | 0.05 |

| 40~44歳 | 0.07 |

| 45~49歳 | 0.12 |

| 50~54歳 | 0.16 |

| 55~59歳 | 0.24 |

| 60~64歳 | 0.35 |

| 65~69歳 | 0.47 |

| 70~74歳 | 0.71 |

| 75~79歳 | 1.12 |

| 80~84歳 | 1.93 |

| 85~89歳 | 3.32 |

各年齢の平均年間入院日数がわかりました。

実際、1回に必要とする入院日数はもっと長くなります(平均在院日数は32.8日)が、入院しない方も多くいるため、平均するとこれくらいの入院日数になるのでしょう。

ほとんどの病気は、入院ではなく通院での治療ですので、このような結果になるのかもしれません。

それでは、1日あたりの平均入院費用は、一体いくら必要なのでしょうか?

平均入院費用

1日あたりの必要とする平均入院費用は、各保険会社でさまざまです。

住友生命が、高額療養費(所得区分が標準報酬月額28~50万円の場合)を差し引いた1日あたりの自己負担額平均を発表しています。

データに基づいて計算されており信頼できそうですので、本サイトではその金額を「平均入院費用」として採用します。

1日あたりの平均入院費用の内訳

| 自己負担額 | ¥5,120 | |

| 食事代 | ¥780 | |

| 差額ベッド代 | ¥5,918 | |

| 家族の食事代・交通費 | ¥1,500 | |

| 合計(平均入院費用) | ¥13,318 | |

家族の食事代・交通費は、直接的な入院費用ではなく、生活費の一部とみます。

平均入院費用の計算には不要ですので除外します。差額ベッド代の有無別に平均入院費用を再計算します。

1日あたりの平均入院費用(再計算後)

| 差額ベッド代 | 必要 | 不要 |

|---|---|---|

| 平均入院費用 | ¥11,818 | ¥5,900 |

年間入院日数の平均と1日あたりの平均入院費用がわかりました。

年間の平均入院費用を計算してみましょう。

年間の平均入院費用と生涯平均入院費用

≒ 年間の平均入院日数

× 1日あたりの平均入院費用

この式で、「各年齢階級の年間の平均入院費用」と「生涯の平均的な入院費用(0歳から86歳)」を計算します。

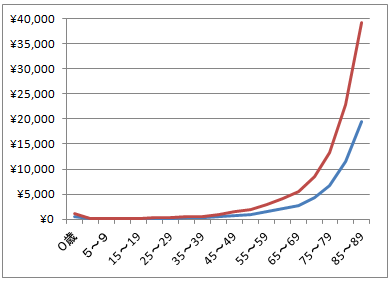

各年齢階級の年間の平均入院費用

| – | 年間の平均入院費用 | |

|---|---|---|

| 差額ベッド代 | 必要 | 不要 |

| 0歳 | ¥1,151 | ¥575 |

| 1~4歳 | ¥134 | ¥67 |

| 5~9歳 | ¥96 | ¥48 |

| 10~14歳 | ¥134 | ¥67 |

| 15~19歳 | ¥179 | ¥89 |

| 20~24歳 | ¥268 | ¥134 |

| 25~29歳 | ¥342 | ¥171 |

| 30~34歳 | ¥453 | ¥226 |

| 35~39歳 | ¥603 | ¥301 |

| 40~44歳 | ¥861 | ¥430 |

| 45~49歳 | ¥1,460 | ¥729 |

| 50~54歳 | ¥1,895 | ¥946 |

| 55~59歳 | ¥2,866 | ¥1,431 |

| 60~64歳 | ¥4,185 | ¥2,089 |

| 65~69歳 | ¥5,533 | ¥2,762 |

| 70~74歳 | ¥8,444 | ¥4,216 |

| 75~79歳 | ¥13,248 | ¥6,614 |

| 80~84歳 | ¥22,840 | ¥11,403 |

| 85~89歳 | ¥39,229 | ¥19,585 |

青線:差額ベッド代不要

赤線:差額ベッド代必要

生涯の平均入院費用(0歳から86歳)

| 差額ベッド代 | 必要 | 不必要 |

|---|---|---|

| 生涯平均入院費用 | ¥401,926 | ¥200,657 |

すごく安い気がするのですが、計算上はこのようになりました。

入院費用が高額になる人もいれば、全く入院しない人もいるため、平均化するとこの程度なのでしょう。

生涯の平均入院費用がわかりましたので、医療保険の支払保険料総額(3,120,888円)と比較していきましょう。

生涯の平均入院費用額と保険料総額を比較

差額ベッド代でかなり入院費用が変わってきます。

差額ベッド代は「必要」で比較してみます。

保険料支払総額=¥3,120,888

医療保険の保険料の支払額を回収するためには、約312日入院しなくてはならないようです。

お断りです。

医療保険は必要?不要?

解約(我が家に医療保険は不要)

データから生涯の平均入院費用を計算した額が、異常に低く愕然としました。

この程度の入院費用であるならば、貯蓄から切り崩して支払うことが可能です。

契約期間中に支払った保険料約40万円は、どぶに捨てる覚悟で保険会社に解約の電話しました。証券の原本が見つかりませんでしたが、解約には必要ないそうです。

解約返戻金が約12万円ありました。

思わぬところで収入を得ましたが、7年間で28万円失いました。

※各家庭の状況により、必要とされる医療保険の形はさまざまです。

本記事は医療保険を否定しているわけではありません。

コメント