病院を受診している5%くらいの方が睡眠薬を服用していると言われています。

睡眠薬を飲んでみると確かによく眠れます。

しかし、睡眠薬は理由なく長期服⽤する薬ではありません。不眠症が改善したら、減量もしくはやめるべきです。

長期服用すると精神的依存が形成される場合があるからです。

精神的依存が形成された後は、睡眠薬をやめたいと思ってもなかなかやめられなくなります。

急にやめると、離脱症状や反跳性不眠が起こることがあり、恐怖や不安が襲ってくるからです。

不眠症改善は原因を知ることから

不眠症の根本的な原因が取り除かれない限り、不眠症が改善することも、睡眠薬をやめることもできません。

例えば、アトピー性皮膚炎によるかゆみが原因の場合、不眠症の原因はアトピー性皮膚炎です。

そのかゆみで睡眠薬を服用している場合、半強制的に眠らされているだけです。

アトピー性皮膚炎が改善しない限り、不眠症は改善しません。

つまり、睡眠薬をやめた途端に、かゆみが原因でまた不眠症になります。

不眠症には、次のような原因があります。

不眠症の原因はストレス

- 仕事の問題

- 家庭の問題

- 友人の死亡

不眠症の原因は身体

- リウマチによる関節の痛み

- 花粉症による鼻汁、鼻閉

- アトピー性皮膚炎によるかゆみ

- 喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)による咳発作

- 過活動膀胱による頻尿

- 更年期障害によるホルモンバランスの変化

不眠症の原因は精神

- うつ病によるうつ症状や不安

- アルツハイマー型認知症

- アルコール依存症

不眠症の原因は薬の副作用

不眠症の原因になる薬は、意外とたくさんあります。

その一部を紹介します。

| 薬剤名 | 一般名 | 主な病気や薬の分類 |

|---|---|---|

| プレドニン | プレドニゾロン | ステロイド内服薬 |

| リンデロン | ベタメタゾン | |

| マドパー メネシッド スタレボなど |

レボドパ | パーキンソン病 |

| シンメトレル | アマンタジン | |

| エフピー | セレギリン | |

| サノレックス | マジンドール | 肥満 |

| タガメット | シメチジン | 胃薬 |

| テオドールなど | テオフィリン | 喘息・気管支炎 |

| インデラル | プロプロパノール | 狭心症・高血圧症 |

| ペガシス、他 | インターフェロン | C型肝炎 |

睡眠薬をやめたい!でも不安

「健康づくりのための休養や睡眠の在り方に関する研究事業(平成21年度)」の報告書によると、睡眠薬に対してこのような不安や心配があるようです。

- 一度飲むとやめられなくなる(43.5%)

- 続けると効果がなくなり、服用量が増える(23.0%)

- 翌日に眠気が残る(13.0%)

飲む睡眠薬の種類にもよりますが、これらの不安はまちがいではありません。

ただ、現在使われている睡眠薬は、知識を持った医師が処方した薬を、知識を持った薬剤師が説明した場合、このようなことが起こる確率は不安や心配以上に低いです。

同様の報告書で「どれくらいの期間であれば、心配なく睡眠薬を服用できるか」という質問に対する答えは

- 1週間(30.0%)

- 1回でも安心できない(20.9%)

- 1カ月以内(8.8%)

6割くらいの方が、睡眠薬は1カ月以内の服用でも不安であると答えています。

それ以上に今の睡眠薬をやめたいと思っている方は多いです。

睡眠薬をやめることに対して不安や心配の感情があるのは、あなただけではありません。

睡眠薬をやめるタイミング

睡眠薬をやめるタイミングは、不眠症が改善したときです。

といいましても、

ベンゾジアゼピン系睡眠薬を長期服用した後で急にやめると、離脱症状や反跳性不眠が起こることがあります。

睡眠薬をやめたいと思ってもなかなかやめられないのです。

【不眠症が改善したと推測できる条件:やめるタイミング】

- 不眠の消失

- 不眠となった原因の消失

- 不眠に対する恐怖が消失

- 日中の体調が良好

睡眠薬の離脱症状

離脱症状とは、薬が体の中に入ってこなくなって起こる禁断症状のことです。

睡眠薬の離脱症状は、次のような症状が知られています。

- 不眠

- 強い緊張(強迫観念)

- 強い不安

- 吐き気

- めまい

- 震え

- 体の異常感覚

離脱症状が出ると、原因不明の不安や体の異常が起こる場合があります。

睡眠薬と反跳性不眠

不眠症を克服するためには、いつか睡眠薬をやめなければなりません。

しかし、睡眠薬のやめ方が不適切な場合、前より不眠症状が悪化して、寝付きが悪くなったり(入眠困難)、夜中に何度も目が覚めたり(中途覚醒)することがあります。

これを反跳性不眠と言います。

反跳性不眠を一度体験すると、睡眠薬をやめる恐怖や眠れない不安に襲われ、やめたいと思わなくなることがあります。

そして、睡眠薬の長期服用による精神的依存が形成される場合があります。

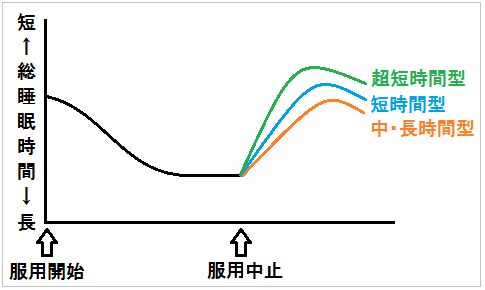

ベンゾジアゼピン系の睡眠薬では、効果の持続時間が短いタイプになればなるほど反跳性不眠が起こりやすいです。

反跳性不眠のイメージ

反跳性不眠が起こりにくい睡眠薬

睡眠薬をやめる方法と減量の方法

先述の通り、ベンゾジアゼピン系睡眠薬を長期間服⽤した後に、急に薬をやめてしまうと離脱症状や反跳性不眠(不安感、動機、吐気)が起こる場合があります。

離脱症状や反跳性不眠の多くは少しずつ軽減しますが、数週間持続する場合もあり、睡眠薬をやめるのを困難にする原因のひとつです。

離脱症状や反跳性不眠が起きないようにする睡眠薬のやめ方は主に2つです。

この方法を用いて、最終的に睡眠薬を減量していき、最終的にやめてしまいます。

- 服用量を少しずつ減量する方法

(漸減法:ぜんげんほう) - 服用回数を少しずつ減らす方法

(隔日法:かくじつほう)

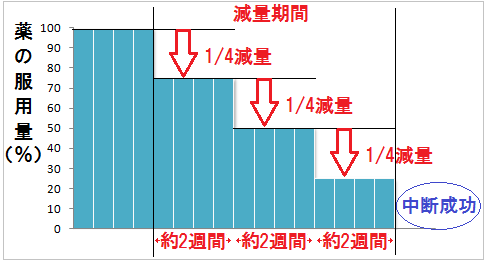

睡眠薬のやめる方法1:漸減法

漸減法のイメージ

超短時間型睡眠薬、短時間型睡眠薬を中止するときに「漸減法」の使用が多いです。

睡眠薬の量を1/4錠減量し、離脱症状や反跳性不眠の様子を2週間程度(※)みます。

離脱症状や反跳性不眠が起こらなければ、さらに1/4錠減量ずつ減量していきます。

減量の途中で離脱症状や反跳性不眠が起これば、量を前回の量に戻して様子をみます。

これを繰り返し、睡眠薬の中止を目指します。

(※)2週間の方もいれば、4週間の方もいます。

減量のペースは人それぞれです。離脱症状や反跳性不眠が出ないように、睡眠薬を減量することが何よりも肝心です。

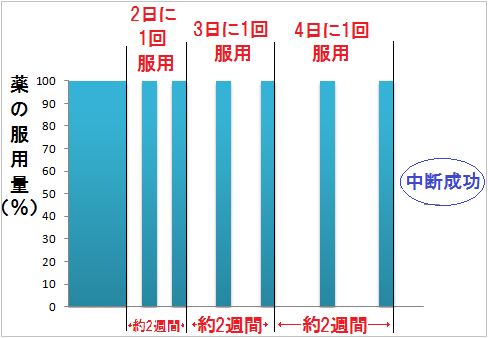

睡眠薬のやめる方法2:隔日法

隔日法のイメージ

中間型睡眠薬、長時間型睡眠薬を中止するときに「隔日法」の使用が多いです。

睡眠薬を服用する回数を2日に1回とし、離脱症状や反跳性不眠の様子を2週間程度(※)みます。

離脱症状や反跳性不眠が出なければ、3日に1回に服用回数を減らしていきます。服用回数を減らしていく過程で離脱症状や反跳性不眠が生じれば、回数を前の回数に戻して様子を見ます。

これを繰り返し、睡眠薬の中止を目指します。

(※)2週間の方もいれば、4週間の方もいます。

減量のペースは人それぞれです。

離脱症状や反跳性不眠が出ないように減量することが肝心です。

まとめ

- 睡眠薬を服用したりやめることに対して不安や心配を持っている方は多い

- ベンゾジアゼピン系睡眠薬の長期服用で精神的依存が形成され、精神的依存が形成された後に睡眠薬をやめると、離脱症状や反跳性不眠が起こることがある

- 睡眠薬に対して知識を持った医師や薬剤師が薬の減量に関与した時、不安や心配以上に離脱症状や反跳性不眠がでる確率は低い

- 不眠の原因を取り除かない限り、睡眠薬の中止・減量が難しい

- 反跳性不眠は、睡眠効果持続時間が短いタイプになればなるほど起こりやすい

- 睡眠薬をやめるときには「漸減法」「隔日法」を使うことが多い

- 睡眠薬の減量のペースは人それぞれで、離脱症状や反跳性不眠が出ないように、減量していくことが重要

コメント